襄水畔寻儒林文脉 青春里续文化薪火 ——滁州学院“儒林新声”实践队赴吴敬梓纪念馆三下乡活动纪实

2025-08-23 11:04:09 | 人围观 | 评论:

- 2025-08-23青春步履丈校史 云端光影焕新篇

- 2025-08-23襄水畔寻儒林文脉 青春里续文化薪火 ——滁州学院“儒林新声”实践队赴吴敬梓纪念馆三下乡活动纪实

- 2025-08-21山东中医药大学“健养知行”服务队暑期实践纪实:温暖实践赴基层,青春赋能助振兴

- 2025-08-188月22日截止!2025税务师考试补报名进入倒计时!

- 2025-08-08扇贝•AI高效背词:深耕教育十四载,智能技术赋能学习新体验

- 2025-08-04“红色童心 温暖相伴”达州市驻深圳流动党员第四支部开展关爱流动党员留守儿童活动

- 2025-08-01中国“芯”助力中国梦,全国青少年通信科技创新大赛总决赛暨未来学生成长大会举办

- 2025-07-31听老师讲那畲服的故事

- 2025-07-28长安大学湘迹寻踪·承光筑梦实践队探访毛泽东故里,赓续红色精神血脉

- 2025-07-27青岛科技大学化学院赴宁夏回族自治区银川市“智启乡村”志愿服务活动

- 2025-07-27陕西财经职业技术学院丝路经纬乡村振兴服务队走进陇县,开展2025年暑期大学生三下乡社会实践活动

- 2025-07-27智慧赋能农业,青春助力振兴--“青耕先锋,志绘新程”乡村振兴促进团

“‘人生自古谁无死,留取丹心照汗青’的气节,在吴敬梓放弃科举著书的选择里;‘苟利国家生死以,岂因祸福避趋之’的担当,藏在他笔下知识分子的坚守中。”7月上旬,滁州学院“儒林新声”实践队走进安徽省滁州市全椒县吴敬梓纪念馆,在古色古香的展厅里,,队员们通过文物研学、文化传播等方式,在青砖黛瓦间触摸文人风骨,在乡音民俗里打捞文化记忆,用青春力量让三百年前的文学经典焕发新活力。

一、馆藏见初心:在笔墨与典籍间对话先贤

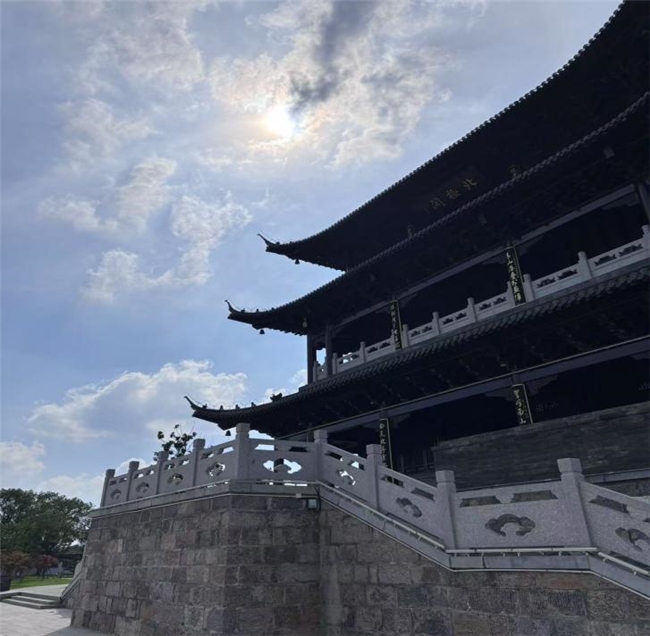

“这座纪念馆本身就是一部立体的《儒林外史》。”站在吴敬梓纪念馆的“半月桥”上,讲解员指着远处的建筑群介绍:“整座场馆以‘秦淮水亭’为原型设计,白墙黛瓦对应吴敬梓‘素心托毫素’的品格,曲水回廊暗合他‘不为五斗米折腰’的人生轨迹。”

我们沿着青石板路前行,首先来到“吴敬梓生平厅”,玻璃展柜里的《文木山房集》复刻本静静陈列,泛黄的纸页上,“家声科第从来美,一时佳话满京都”的诗句,道出他早年对科举的期待;而另一侧“绝意仕进”展区的手札复刻件上,“人生贵适志,何能役役尘俗间”的字迹,则记录着他33岁放弃科举时的决绝。

在“《儒林外史》版本长廊”,从清代卧闲草堂初刻本到现代精装译本,从国内收藏的孤本到海外传播的外文版本,28种不同时期的典籍串联起一部文学经典的“旅行轨迹”。“大家看这个1935年的英译本,译者把‘范进中举’译为‘Fan Jin Passes the Exam’,虽然简洁却少了原文的讽刺意味。”队长吴然指着展柜,向我们分享发现,“而2018年的新译本增加了注释,特别说明‘科举制度对读书人的精神束缚’,可见不同时代对经典的理解也在深化。”

最让我们动容的是“秦淮水亭复原场景”:木案上摊开的书稿、砚台里未干的墨汁、墙角堆放的友人诗卷,还原了吴敬梓“日与同志讨论诗文,常至夜分”的创作场景。实践队在这里开展“跨越三百年的对话”活动——每人选取书中一个人物,写下想对他说的话。“杜少卿,你散尽家财资助他人,有人说你傻,可我觉得你活成了自己想要的样子”“沈琼枝,你拒绝做妾、靠卖诗为生,在那个年代太勇敢了”……一张张便签贴满墙面,稚嫩的笔迹里,是当代青年对先贤精神的理解与共鸣。

二、青春赋新能:让经典在创意中走进当代生活

“如果用情景剧演‘范进中举’,会不会更有趣?”“能不能把书中的道理编成儿歌?”结合调研发现,实践队启动“儒林新声”计划。有人设计了“儒林人物表情包”,杜少卿的洒脱、沈琼枝的果敢通过夸张的漫画形象呈现;有人将吴敬梓的《减字木兰花》谱成童谣,“人生只合扬州死,禅智山光好墓田”的诗句配上皖东民歌旋律,朗朗上口;有人则改编“严监生临终”片段,增加“节约用电”的现代注解,让经典故事有了现实意义。

实践尾声,纪念馆工作人员说:“你们用年轻人的创意让老文化‘活’了起来,这正是三下乡的价值——不仅是大学生来学习,更是青年智慧反哺地方。”

三、实践悟成长:让精神火种在青春里延续

离馆前,实践队队长吴然在总结会上说。这趟旅程里,许多队员都有很多的感悟。陈勇俊在日记里写道:“吴敬梓放弃科举却坚守初心,这种‘不为外物所役’的精神,对我们这代人特别有意义——比起‘别人觉得好’,更重要的是‘自己觉得值’。”

夕阳下,襄河波光粼粼,倒映着吴敬梓纪念馆的飞檐翘角。我们和当地小朋友挥手告别,从触摸古籍到走访乡野,从文化传播到自我成长,这群青年用脚步丈量土地,用真诚对话经典。正如纪念馆门前那副楹联所书:“儒林载道,三百年风骨犹存;薪火相传,万千青年继往开。”这场夏日里的实践,不仅是一次文化寻根,更是青年一代接过文化接力棒的生动写照——当《儒林外史》的智慧遇上青春力量,传统文脉便有了生生不息的新可能。

相关内容推荐:

- 推荐阅读

- 最热文章

- 话题列表

全站搜索